Devenir permanent à la CFDT : un engagement fort, des profils en évolution

Publié le

Dans son numéro de février 2025, la Revue de l’IRES propose un éclairage intéressant sur un sujet encore trop peu exploré : le parcours de celles et ceux qui deviennent permanents à la CFDT. Il y est question des motivations, des trajectoires, des conditions de travail et des évolutions récentes de ces militantes et militants au cœur de la vie syndicale.

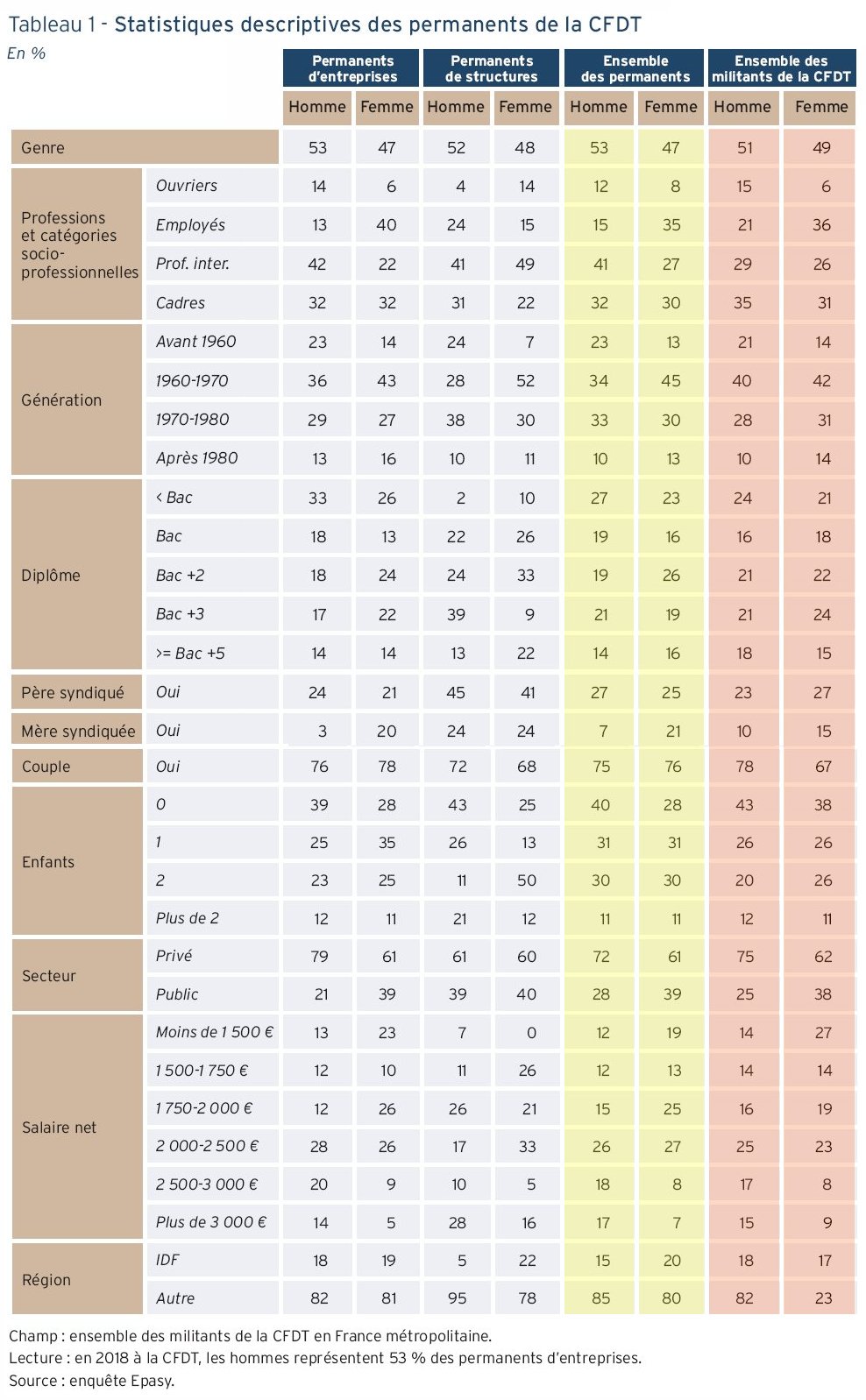

À partir d’une enquête sur les carrières syndicales à la CFDT, l’article met en lumière l’existence de deux filières d’accès à l’espace des permanents. La première filière est empruntée par des personnes relativement plus jeunes et diplômées qui entament une carrière syndicale « par le haut » de l’organisation. Si cette filière est facilitée par des mesures d’égalité, notamment entre les femmes et les hommes, des inégalités de genre subsistent en particulier dans l’articulation des temps de vie. Les femmes accèdent certes plus rapidement à l’espace, mais leur durée en poste reste incertaine relativement aux hommes. La seconde filière se caractérise quant à elle par un accès « par le bas » de l’organisation. Elle est sur-représentée par les militants plus âgés et davantage issus des classes populaires. La mobilité géographique est déterminante, mais discriminante selon le genre.

Un engagement qui se construit

Devenir permanent, ce n’est jamais anodin. C’est une décision souvent longuement mûrie, qui engage bien au-delà d’un simple changement de poste.

« C’est une décision qu’on ne prend pas à la légère. On quitte un métier, une équipe, une stabilité parfois… pour se consacrer aux autres, au collectif. »

Cette transition vers une activité syndicale à plein temps ne va pas de soi. Elle suscite des doutes, des questionnements personnels et professionnels, et demande un vrai travail de préparation. Le soutien de l’entourage joue un rôle clé, tout comme l’accompagnement proposé par la CFDT.

Des profils plus jeunes et plus diplômés

L’enquête met en évidence une évolution notable du profil des permanents. Si l’expérience syndicale reste centrale, les nouvelles générations qui accèdent à ces fonctions arrivent avec des parcours plus diplômés, plus diversifiés, parfois plus « professionnels ». De plus la CFDT mène une politique volontariste de féminisation et de rajeunissement des cadres de la centrale.

« On observe une montée en qualification des militants, avec des profils issus de l’enseignement supérieur, de la fonction publique, mais aussi du secteur privé. Certains ont une expérience en ressources humaines, en droit, en communication… C’est une richesse pour le syndicat. »

Cette tendance marque une forme de professionnalisation, sans pour autant gommer l’engagement militant. Au contraire, ces nouveaux arrivants revendiquent une forte motivation à s’investir dans le syndicat, à condition que les structures soient en mesure de les accueillir et de valoriser leurs compétences.

« Les plus jeunes attendent plus de reconnaissance, de clarté sur leur mission, et parfois une vraie réflexion sur leur parcours futur dans ou en dehors de la CFDT. »

Des conditions de travail exigeantes

Si le rôle de permanent est porteur de sens, il n’est pas exempt de difficultés : horaires à rallonge, charge mentale, solitude dans certaines fonctions, incertitude sur l’après… L’article insiste sur la nécessité de penser les conditions de travail des permanents comme un enjeu syndical à part entière.

« Le métier de permanent n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Il nécessite des compétences, une disponibilité, un engagement total… Et cela doit être soutenu par des moyens adaptés. »

La CFDT, consciente de ces enjeux, mène depuis plusieurs années des réflexions pour mieux structurer l’accompagnement de ses permanents : formations renforcées, espaces d’échanges, gestion prévisionnelle des parcours, etc.

Une place centrale dans la CFDT

Être permanent, c’est occuper une place stratégique dans le syndicat : porter les revendications, animer les équipes, représenter la CFDT dans les instances, accompagner les adhérents au quotidien… C’est un rôle exigeant, mais profondément humain, et essentiel à la vitalité démocratique de notre organisation.

– – –

Pour aller plus loin :

À lire en intégralité dans la Revue de l’IRES, février 2025 : « Devenir permanent » de Maxime LESCURIEUX

– – – – – – – – –